Les autorités sanitaires mauritaniennes ont confirmé une hausse notable des foyers de fièvre de la Vallée du Rift (FVR), désormais portés à 44 foyers actifs répartis dans 22 moughataa (départements) relevant de dix wilayas du pays.

Dans un communiqué publié par le ministère du Développement animal, il est précisé que les services vétérinaires spécialisés ont écarté 24 foyers suspectés, après analyse en laboratoire de 715 échantillons, dont 192 se sont révélés positifs au virus.

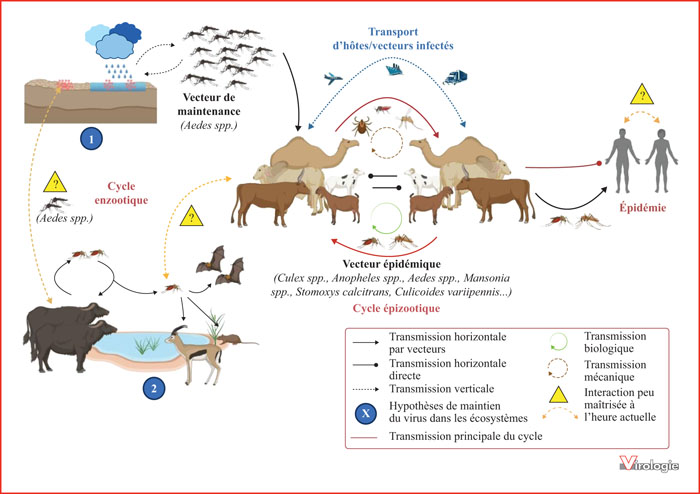

Une maladie virale à transmission vectorielle

La fièvre de la Vallée du Rift est une maladie virale zoonotique saisonnière, c’est-à-dire transmissible de l’animal à l’homme. Elle touche principalement le bétail — bovins, ovins, caprins et camélidés — et se propage par les piqûres de moustiques infectés.

Cependant, le risque humain demeure réel : la maladie peut être contractée par contact direct avec le sang, les organes ou les tissus d’animaux infectés, notamment lors de l’abattage, de l’assistance à la mise bas ou d’autres manipulations sans protection adéquate.

Elle peut également se transmettre par la consommation de lait cru ou de viande contaminée.

Une vigilance accrue dans le monde rural

Les autorités rappellent que les populations rurales, les éleveurs, les bouchers et les agents vétérinaires sont particulièrement exposés. Des équipes mixtes composées de services vétérinaires, de santé publique et de protection civile ont été déployées sur le terrain pour surveiller la situation et renforcer les campagnes de sensibilisation.

Le ministère du Développement animal appelle les citoyens à éviter les rumeurs, à signaler toute mortalité anormale dans le cheptel et à respecter strictement les mesures d’hygiène lors de la manipulation d’animaux.

Un enjeu de santé publique et économique

La fièvre de la Vallée du Rift, bien que cyclique, constitue un danger pour la santé animale et humaine, mais aussi pour l’économie pastorale.

La Mauritanie, dont une large partie de la population dépend de l’élevage, renforce actuellement son dispositif de prévention, en coordination avec les partenaires techniques, afin d’endiguer la propagation du virus avant l’intensification des pluies et la recrudescence des moustiques vecteurs.

%20(1).png)